Überlegungen zu Lastpunktmodulen

2016-08-17

Die unendlich kreative Kunst des Marketings ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem Unternehmen ihre Alleinstellungsmerkmale und Vorteile gegenüber der Konkurrenz hervorheben können. Die Frage ist jedoch, ob diese angeblichen Vorteile bei Ihrer konkreten Anwendung einen Unterschied machen. Spielt es wirklich eine Rolle, ob das fragliche Produkt kleiner/schneller/stärker ist? Wie so oft lautet die Antwort auch hier: „Es kommt darauf an.“

Dieser Beitrag ist ein Versuch, hinter die typischen Marketing-Spezifikationen zu schauen und zu klären, welche entscheidenden Unterschiede es in der Leistung von POL-Gleichstromwandlern (POL: Lastpunkt) gibt und welche Auswirkungen diese auf die Auslegung Ihres Systems haben. Ganz konkret untersuchen wir dabei die folgenden Punkte: Wirkungsgrad, Ausgangskapazität, Kompensationslösungen und Kühlbedarf.

Spitzenwirkungsgrad und Wirkungsgrad in der Praxis

Der Wirkungsgrad von Spannungswandlern wird in der Regel mit dem griechischen Kleinbuchstaben eta (η) angegeben. Er entspricht dem Verhältnis von Ausgangs- und Eingangsleistung (η = Pout/Pin). Im Idealfall beträgt dieses Verhältnis, also der Wirkungsgrad eines Wandlers, 1. Das bedeutet, dass 100 % der Eingangsleistung an die Last gehen – der Verlust also null ist. In der Praxis gibt es jedoch bei der Umwandlung einer Spannung in eine andere immer einen gewissen Verlust. Das heißt, dass der Wirkungsgrad η kleiner als 1 ist.

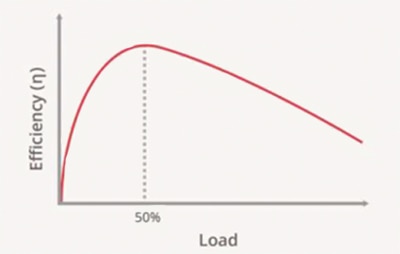

Mit dem Wissen, dass ein Wirkungsgrad von 100 % ein nicht zu erzielender Idealwert ist, werben Marketingteams häufig mit dem höchsten erreichbaren Wirkungsgrad, um ihr Produkt als „beste“ Lösung für Ihre Anwendung anzupreisen. Häufig wird dieser als „Spitzenwirkungsgrad“ bezeichnet. Das Problem dabei ist, dass der Wirkungsgrad keine einfache Ziffer, sondern eine multivariante Funktion ist, die typischerweise als Funktion von Ausgangsstrom/-leistung zur Last ausgedrückt wird. Zur Veranschaulichung des Einflusses der Last am Ausgang auf den Wirkungsgrad finden Sie nachstehend ein hypothetisches Beispiel für eine POL-Wirkungsgradkurve:

Abbildung 1: Abbildung einer typischen Wirkungsgradkurve

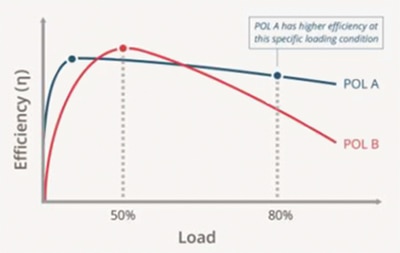

In diesem hypothetischen Beispiel hat die Wirkungsgradkurve bei einer Ausgangslast von 50 % der Volllast ihren obersten Punkt. Bei hohen Lasten ist der Wirkungsgrad viel geringer und bei Lasten über der Spitze sinkt der Wirkungsgrad schrittweise. Wenn Sie ein Spannungsversorgungssystem entwickeln, müssen Sie diese Kurven berücksichtigen, weil der Betrieb bei Lasten über oder unter dem Punkt des Spitzenwirkungsgrads Energieverluste und unerwünschte Wärme in Ihrem System zur Folge hat. Nachstehend finden Sie eine Abbildung, die zeigt, dass POL A trotz seines niedrigen Spitzenwirkungsgrades bei dieser Anwendung aufgrund des Leistungsbedarfs der Last die bessere Wahl als POL B ist (bezogen auf den Wirkungsgrad).

Abbildung 2: Vergleich von Wirkungsgradkurven und Lastbedingungen der Anwendung.

Für das Erreichen der gewünschten Filterleistung (Welligkeit/Transienten) benötigte Ausgangskapazität

Eine weitere Kennziffer, die bei POL-Wandlern von Interesse ist, ist die Menge der auf Systemebene eingebrachten Kapazität, die für das Erreichen der gewünschten Filterleistung (Welligkeit/Transienten) benötigt wird. Die theoretischen Details im Hinblick auf die Menge und des Typs externer Kondensatoren sprengen den Rahmen dieses Artikels. Es sei jedoch erwähnt, dass nicht alle POL-Module in Bezug auf ihre Leistung identisch sind – auch wenn im Datenblatt ähnliche Werte angegeben sind. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als ob verschiedene POLs ähnliche Filterleistungen haben. Wenn Sie sich jedoch die Testbedingungen näher anschauen, werden Sie in der Regel große Unterschiede feststellen – und die können einen Einfluss auf die Gesamtkosten und -größe ihres Spannungsversorgungssystems haben.

Nachstehend finden Sie einen Vergleich konkurrierender POL-Module. Geht man von den aufgelisteten Marketing-Zahlen aus, müssten diese beiden potenziellen Lösungen im Hinblick auf Welligkeit und Rauschen nahezu identisch sein.

| POL A | POL B | |

| Nennstrom | 60 A | 40 A |

| Δ VOUT | 10 mV | 10 mV |

| Δ IOUT | 30 A | 20 A |

| Keramikkondensatoren | 3 x 10 μF = 30 μF | 4 x 47 μF = 188 μF |

| Polymerkondensatoren | 9 x 330 μF = 2970 μF | 27 x 330 μF = 8910 μF |

| Kondensatoren insgesamt | ~3000 μF | ~9000 μF |

Abbildung 3: Vergleich der Ausgangskapazität zweier POLs

Gehen wir jedoch ins Detail, stellen wir fest, dass eines der beiden Module (POL B) 300 % mehr externe Kapazität benötigt, um die gleiche Spannungshubleistung wie das andere zu erzielen. Das würde ein erhebliches Mehr an Kosten und ungenutzten Platz auf der Platine bedeuten.

Glücklicherweise bieten modernere POL-Module heute komplett digitale Implementierungen, die gegenüber herkömmlichen analogen Modulen im Hinblick auf die Filterleistung relativ zur Größe des Gesamtsystems eine erhebliche Verbesserung darstellen.

Die Serie NDM3Z-90 von CUI ist ein gutes Beispiel eines Systems dieser Art. Bei überragender Filterleistung liefert sie bis zu 90 A Strom an die Last – häufig bei erheblicher Reduzierung der Ausgangskapazität.

Abbildung 4: Digitale POLs der Serie NDM3Z-90 von CUI

Kompensationslösungen

Ein Lastpunktmodul liefert einen stabilen und geregelten Ausgang, um für seine Last eine saubere Spannungsschiene zu erzeugen. Das impliziert, dass der POL über einen internen negativen Regelkreis verfügt, damit das Feedback-Netzwerk des POLs bei einer Abweichung vom idealen Ausgang eine Kompensation durchführt und den Ausgang wieder zurück auf die ideale Regelspannung bringt.

Am Markt gibt es eine Vielzahl fein differenzierter Kompensationslösungen. Nachstehend untersuchen wir die Stärken und Schwächen weit verbreiteter analoger und digitaler Lösungen.

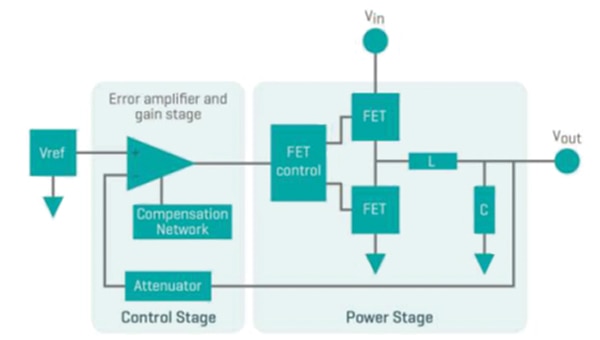

Analoge Kompensation: In einem analogen Kompensationsnetzwerk wird der Ausgang des Moduls gemessen, gefiltert und mit einer Referenzspannung abgeglichen, um ein Fehlersignal zu erzeugen. Dieses Fehlersignal dient dann der Kompensierung des Ausgangs sowie der Korrektur etwaiger Abweichungen.

Abbildung 5: Schematische Darstellung eines typischen analogen Schaltspannungsreglers

Der Vorteil analoger Kompensationslösungen liegt darin, dass es sie schon lange gibt und sie sich mit Standardkomponenten von der Stange realisieren lassen. Ihr Nachteil ist, dass es ziemlich schwierig sein kann, den „Kreis so abzustimmen“, dass er unter allen Betriebsbedingungen stabil ist und gleichzeitig eine große Bandbreite für ein schnelles Ansprechen auf Transienten bietet. Das setzt in der Regel viele Stunden im Labor voraus: Löten, Testen, erneutes Löten, erneutes Testen usw. Zudem sind analoge Kompensationslösungen anfällig für die Aufnahme externen Rauschens, das unbeabsichtigt an den Ausgang gekoppelt werden kann.

Die analoge Kompensation in ihren vielen Varianten war ziemlich lange Standard, in den letzten zehn Jahren entwickelte man jedoch neuere digitale Kompensationslösungen, die erhebliche Vorteile bieten.

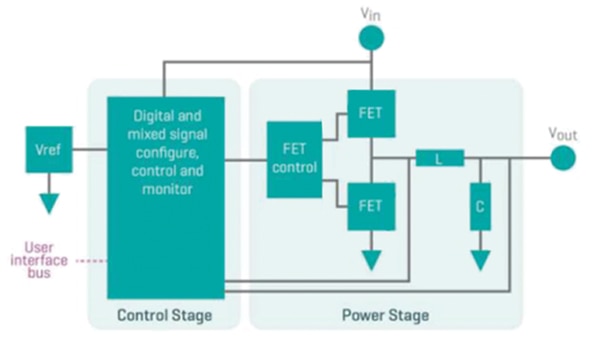

Digitale Kompensation: Ähnlich wie bei analogen Lösungen wird bei einer digital kompensierten Lösung der Ausgang gemessen, gefiltert, mit einer Referenz verglichen, es wird ein Fehler erzeugt und der Ausgang schließlich kompensiert, um etwaige Abweichungen zu korrigieren.

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines typischen digitalen Schaltspannungsreglers

Der größte Unterschied besteht dabei darin, dass all dies in der digitalen Domäne mit ihren Einsen und Nullen erfolgt. Das „Messen“ des Ausgangs erfolgt mit einem Analog-Digital-Wandler. Das gesamte Vergleichen, Erzeugen des Fehlers und Kompensieren erfolgt dann in einem integrierten Schaltkreis (IC) auf digitalem Weg. Die Verlagerung in die digitale Domäne beschert uns zudem eine erhebliche Verbesserung der Rauschunterdrückung: Es wird verhindert, dass externe Rauschquellen unbeabsichtigt an den Ausgang gekoppelt werden.

Die Verwendung einer digitalen Kompensationslösung bedeutet, dass Sie nicht mehr Stunden im Labor mit dem Zusammenlöten verschiedener Komponenten zur Optimierung des Regelkreises zubringen müssen. Stattdessen modifizieren Sie einfach einige digitale Parameter im IC und stimmen das Verhalten des POL auf Ihre Anwendung ab. Die komplexeren digitalen POLs auf dem Markt treiben diesen Luxus heute noch einen Schritt weiter, indem sie „kompensationsfreie“ Auslegungen bieten. Dabei nimmt der POL systemintern alle notwendigen Messungen und Anpassungen für Sie vor und liefert so kontinuierlich eine schnell ansprechende und stabile Ausgangsspannungsschiene.

Kühlbedarf

Einer der größten limitierenden Faktoren bei Lastpunktmodulen ist die Ableitung der Abwärme. Ineffizienzen bei der Auslegung des Moduls resultieren in unerwünschter interner Wärmeerzeugung, die kritische Komponenten (z. B. FETs, Induktoren, Kondensatoren usw.) in die Nähe ihrer maximal zulässigen Betriebstemperatur bringt. Werden diese Komponenten an oder über ihren thermischen Grenzwerten betrieben, kann ihre Ausfallsicherheit sinken – mit Hardwaredefekten als Folge.

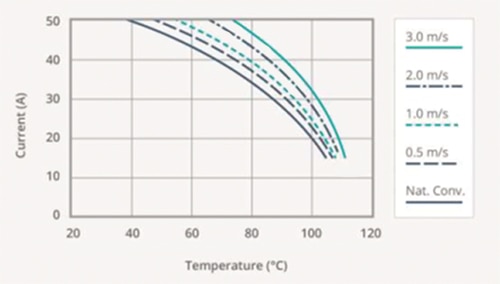

Als Gegenmittel für die schädliche Wirkung der internen Abwärme empfehlen POL-Anbieter häufig eine Mindestbelüftung, um die Wärme vom Modul abzuführen. Das verhindert einen Wärmestau innerhalb der Komponenten und den Anstieg der Temperaturen über die festgelegten Grenzwerte. Der Einsatz von Lüftern zur Abführung der Wärme aus dem Modul erhöht häufig die Leistung, die der Last geliefert werden kann, und verbessert zudem den Betriebstemperaturbereich. Nachstehend sehen Sie eine Abbildung, die das Vermögen eines POL-Moduls veranschaulicht, unter verschiedenen Lüftungsumgebungen zu arbeiten – von natürlicher Konvektion (stehende Luft) bis 3 m/s:

Abbildung 7: Abbildung einer typischen Lastminderungskurve (Derating) unter verschiedenen Lüftungsbedingungen

Wir sehen, dass das Modul bei natürlicher Konvektion (stehende Luft; die unterste durchgehende Linie in Abb. 7) der Last bei bis zu 60 °C 43 A liefern kann. Bei einem Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von nur 2 m/s steigen die Stromkapazität und der Betriebstemperaturbereich auf die vollen 50 A bei 64 °C Umgebungstemperatur (die Strich-Punkt-Linie in Abb. 7). Zwangskühlung hat jedoch auch ihre Nachteile: Sie verbraucht Strom, was einen Teil des Effizienzgewinns zunichtemachen und den Geräuschpegel in inakzeptable Höhe treiben kann. Bei der Wahl eines POL müssen Entwickler die thermischen Anforderungen des Moduls sorgfältig gegen das Kühlvermögen ihres Systems abwägen.

Fazit

Jede Anwendung ist anders und legt den Schwerpunkt auf andere Leistungskennzahlen. Bei manchen ist ein schnelles Ansprechen auf Transienten der wichtigste Punkt der Überlegungen. Bei anderen haben Kompaktheit, höchster Wirkungsgrad oder breitester Betriebstemperaturbereich den höchsten Stellenwert. Es gibt kein POL-Modul, das sämtliche Anforderungen für alle Anwendungen erfüllt, auch wenn die Marketingleute diesen Eindruck vermitteln mögen. Es ist wichtig, sich zunächst über die Erfordernisse Ihrer Anwendung unter ihren speziellen Betriebsbedingungen im Klaren zu sein. Erst dann können Sie vergleichen und das optimale POL-Modul für Ihr System wählen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.