Wie sich Fotodioden und Fototransistoren am effektivsten einsetzen lassen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2018-09-11

Fototransistoren und Fotodioden sind eng miteinander verwandte elektrooptische Messwandler, die einfallendes Licht in elektrischen Strom umwandeln – z. B. bei der Positions-/Präsenzerkennung, der Lichtstärkemessung und der Erkennung hochfrequenter optischer Impulse. Um das Optimum aus diesen Komponenten herauszuholen, müssen Entwickler jedoch ein besonderes Augenmerk auf die Schnittstellenschaltkreise, die Wellenlänge und die mechanische Ausrichtung der Optik richten.

Passende Schnittstellenschaltkreise sind beispielsweise nötig, um über schwankende Lichtstärken und Bedingungen hinweg die maximale Stromausbeute zu erzielen. Die wirksame Anwendung setzt jedoch auch ein Verständnis der Funktionsprinzipien sowie der Unterschiede zwischen Fototransistoren und Fotodioden voraus.

Neben Musterlösungen werden in diesem Artikel die Funktionsprinzipien dieser Komponenten, einige der wichtigen parametrischen Überlegungen sowie einige der feineren Nuancen bei der Anwendung dieser Bauteile besprochen.

Fotodiode und Fototransistor – Grundlagen und Merkmale

Fotodioden erzeugen bei Aufnahme von Licht elektrischen Strom. Es gibt zwei Ausführungen, die in Abbildung 1 dargestellt sind. Die erste ist die bekanntere Photovoltaik-Diode (Solarzelle), die Strom erzeugt, wenn Licht auf sie scheint. Die zweite ist der Fotoleiter, der eine sperrgepolte Fotodiode ist. Auf die Fotodiode scheinendes Licht bewirkt, dass ihr Widerstand zum Sperrstrom sinkt.

Dieser Strom lässt sich messen, und der Messwert gibt die Intensität des einfallenden Lichts an. Anders betrachtet: Die Fotodiode fungiert als Drosselung des Stromflusses, wobei mehr Licht die Drosselung verringert. In fast allen Fällen muss zusammen mit der Fotodiode ein entsprechender Verstärker, z. B. ein Transimpedanzverstärker (Transimpedance Amplifier: TIA), eingesetzt werden, um den Stromfluss in ein brauchbares Signal umzuwandeln.

Abbildung 1: Weil eine Linse und ein Strahlengang zum Sensorchip benötigt wird, erfordern Fotodioden und Fototransistoren ein anderes Gehäuse als herkömmliche Dioden und Transistoren. (Bildquelle: Learnabout-electronics)

Fototransistoren sind etwas komplexer als Fotodioden, weil es Transistoren mit freiliegendem Basisanschluss sind. Photonen, die auf das Bauteil auftreffen, aktivieren den Transistor. Sonst ist das Verhalten aber dasselbe wie bei einem herkömmlichen Transistor. (In den Anfangstagen der Festkörperbauelemente waren manche Transistoren und viele Dioden in transparenten Gehäusen untergebracht, was ein erratisches Schaltverhalten zur Folge hatte – in Abhängigkeit davon, wie viel Licht auf den Schaltkreis schien!) Das Äquivalent zum Fototransistor ist eine Fotodiode, deren Ausgangsstrom in die Basis eines Kleinsignaltransistors fließt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Das elektrische und physische Modell für einen Fototransistor ist eine Fotodiode, deren Ausgangsstrom in die Basis eines Kleinsignaltransistors fließt. (Bildquelle: Mechapedia/Northwestern University)

Weil es sich beim Fototransistor um ein Bauteil mit drei Anschlüssen handelt, gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten. Die gängigsten sind CE-Verstärker (Common Emitter) und CC-Verstärker (Common Collector) (Abbildung 3). Bei der CE-Konfiguration bewirkt Licht, dass der Ausgang von einem hohen Zustand in einen niedrigen Zustand schaltet. Bei der CC-Konfiguration erfolgt der Zustandsübergang in umgekehrter Richtung.

Abbildung 3: Der Fototransistor kann wie ein normaler Transistor per CE- (links) oder CC-Konfiguration (rechts) angeschlossen werden. (Bildquelle: ON Semiconductor)

Für Fototransistoren gibt es eine weitere wichtige Überlegung, die bei Fotodioden keine Rolle spielt: Sie können entweder im aktiven Modus oder im Schaltmodus verwendet werden. Im aktiven Modus ist der Transistor ein analoges Element mit einem linearen Ausgang, der sich proportional zur Intensität des Lichts verhält. Im Schaltmodus fungiert der Transistor als digitales Element und befindet sich entweder im ausgeschalteten (OFF, AUS) oder im gesättigten (ON, EIN) Zustand.

Der Betriebsmodus wird vom Wert des Lastwiderstands RL bestimmt, der in Abbildung 3 als Rc bzw. Re dargestellt ist. Der aktive Modus tritt auf, wenn VCC > RL × ICC. Der Schaltmodus wiederum tritt auf, wenn VCC < RL × ICC, wobei IC der maximale antizipierte Strom und VCC die Versorgungsspannung ist (siehe Abbildung). Bei Nutzung des Fototransistors zur Messung der Lichtstärke wird der aktive Modus genutzt. Wenn er zur Erkennung der Präsenz oder des Fehlens von Licht verwendet wird, z. B. zur Ermittlung, ob sich eine Karte in einem Steckplatz befindet, wird der Schaltmodus verwendet.

Trotz ihrer engen Verwandtschaft weisen Fototransistoren und Fotodioden Leistungsunterschiede auf. Im Allgemeinen lassen sich Fotodioden so fertigen, dass sie um ein bis zwei Größenordnungen schneller und mit einem breiteren Frequenzgang als Fototransistoren arbeiten. Deshalb werden sie für die Lichtimpulserkennung in sehr schnellen Lichtwellenleiterverbindungen verwendet. Fotodioden benötigen jedoch einen externen Verstärker, während ein Fototransistor für die jeweilige Anwendung u. U. selbst eine ausreichende Stromverstärkung hat.

Darüber hinaus variieren die Leistungsparameter von Fotodioden wie Lichtempfindlichkeit, Leckstrom und Reaktionsgeschwindigkeit bei Temperaturänderungen weniger als bei Fototransistoren.

Auslegungsfragen: weit über die reine Elektronik hinaus

Ihrem Wesen nach werden Fototransistoren und Fotodioden durch Licht angeregt. Dies bedeutet natürlich, dass ein klarer optischer Pfad für das Licht vorgesehen werden muss, über den die optoelektronischen Elemente konstant erreicht werden. Zudem muss der Pfad im Verlauf der normalen Produktnutzung und Lebensdauer von der Quelle zur Sensoroberfläche ausgerichtet und aufrechterhalten werden.

Mechanische Probleme bei der Positionierung des Fototransistors oder der Fotodiode werden von der Anwendung, den Verwendungsmodi, der Benutzerinteraktion und vielen weiteren Faktoren bestimmt, die beim Produktdesign sorgfältig bedacht werden müssen. Die Konsistenz dieses optischen Pfades ist kritisch. Schon geringfügige Abweichungen aufgrund von Fertigungstoleranzen, Durchbiegung der Leiterplatte, Staub und sonstiger erwarteter und/oder leicht abweichender Verwendung müssen berücksichtigt werden.

Der optische Öffnungswinkel bei halber Leistung reicht bei typischen Fotodioden und Fototransistoren von ±10° bis ±30° und hängt von der Chipgröße, der Linsenanordnung und den Abständen ab. Je nach Anwendungsanordnung ist ein größerer oder kleinerer Öffnungswinkel zu bevorzugen.

Mitunter ist auch genau das Gegenteil das Problem: Unerwünschtes Licht von einer Umgebungslichtquelle wird von den lichtempfindlichen Komponenten „gesehen“. In diesen Fällen müssen u. U. externe optische Abschirmungen, interne Lichtsperren bzw. optische Wellenlängen-Bandfilter vorgesehen oder der Sensor stärker eingerückt werden, ohne den Emitter-Ausgang auf seinem Weg zum Sensor zu beeinträchtigen. Dazu muss häufig ein „Sweet Spot“ bzw. ein Kompromiss zwischen Zielkonflikten gefunden werden, was eine Kombination aus elektronischen, optischen und mechanischen Fragen einschließt.

Leistungsparameter spiegeln elektrooptische Aspekte und Entwurfskompromisse wider

Bei diesen Komponenten gibt es eine lange Liste mit elektrischen Spezifikationen, aber auch auf den Mischmodus bezogene elektrooptische Überlegungen, darunter Spektralempfindlichkeit, Empfindlichkeit und Verstärkung, Linearität, Dunkelstrom, Reaktionsgeschwindigkeit und Rauschen.

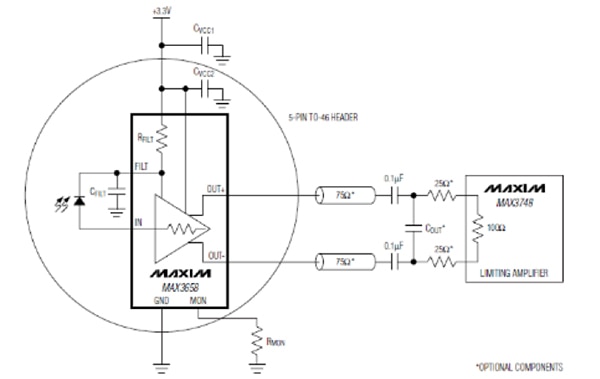

Spektralempfindlichkeit: Die Spektralempfindlichkeit ist in erster Linie eine Funktion des Basismaterials und seiner Dotierung. Bauteile auf Siliziumbasis haben eine Spitzenempfindlichkeit in einem Band im Nah-Infrarotbereich (IR) bei etwa 840 Nanometer (nm). Es sind aber auch für andere Wellenlängen optimierte Bauteile verfügbar.

Fototransistoren und Fotodioden haben vergleichbare spektrale Empfindlichkeiten, weil sie denselben Prinzipien der Festkörperphysik unterliegen. Die Spitzenempfindlichkeit eines Fototransistors liegt jedoch bei einer etwas kürzeren Wellenlänge als die einer typischen Fotodiode, weil die diffundierten Übergänge eines Fototransistors anders als kristallgezüchtete Siliziumwafer epitaktisch gebildet werden.

Das heißt, dass die Lichtquelle, die sie „sehen“ (LED, Sonnenlicht oder Umgebungslicht einer anderen Quelle), ihr Licht im entsprechenden Empfindlichkeitsband emittieren muss, damit die Fotodetektion wirksam funktioniert. Glücklicherweise liegt das Ausgangsspektrum von Standard-LEDs im Empfindlichkeitsbereich von siliziumbasierten Fotosensoren.

Empfindlichkeit und Verstärkung: Diese beiden Aspekte definieren, wie effizient das Bauteil Photonen in Strom umwandelt. Diese mitunter als Quanteneffizienz bzw. Quantenausbeute bezeichnete Eigenschaft gibt das Verhältnis der Einfallsphotonenenergie zum Stromfluss an. Fotodioden erzeugen nur einen sehr geringen Strom im Bereich von Nanoampere (nA) bis wenigen Mikroampère (μA). Bei Fototransistoren ist der Strom ähnlich wie bei herkömmlichen Kleinsignaltransistoren aufgrund der inhärenten Verstärkung viel höher, variiert jedoch mit der Basisansteuerung, der Vorspannung und der Temperatur.

Linearität: Der Ausgang der Fotodiode ist über einen großen Bereich linear, in der Regel sieben bis neun Dekaden Lichtstärke. Der Kollektorstrom (IC) eines Fototransistors ist im Gegensatz dazu über nur drei bis vier Dekaden linear, weil die DC-Verstärkung (hFE) des Fototransistors eine Funktion des Kollektorstroms ist, der seinerseits von der Basisansteuerung bestimmt wird. Für bestimmte Fototransistor-Anwendungen, wie z. B. Test- und Messinstrumente, ist Linearität erforderlich; andere Anwendungen wie beispielsweise eine elementare Präsenz-/Abwesenheitserkennung sind darauf hingegen nicht angewiesen.

Der Unterschied bedingt, welche Komponenten für einen Entwurf in Betracht gezogen werden können; geringere Linearitätsanforderungen erhöhen die Zahl der in Frage kommenden Kandidaten und senken die Kosten.

Dunkelstrom: Bei Fotodioden ist das der Strom, der bei kompletter Dunkelheit noch fließen kann; er ist zudem eine Funktion des internen Rauschens. Bei Fototransistoren ist der Dunkelstrom der Leckstrom des Kollektor-Basis-Übergangs multipliziert mit der Gleichstromverstärkung des Transistors. Er verhindert, dass der Fototransistor als idealer Schalter komplett „abschaltet“.

Reaktionsgeschwindigkeit: Fotodioden sprechen schneller als Fototransistoren an. Die Geschwindigkeit ist dabei eine Funktion der Kapazität des Kollektor-Basis-Übergangs des Transistors und des Lastwiderstandswertes. Andererseits benötigt die Fotodiode einen externen Verstärker, um nutzbringend eingesetzt werden zu können. Das beeinflusst ihre gesamte Reaktionsgeschwindigkeit. Anstiegs- und Abfallzeit (von 10 % auf 90 % bzw. von 90 % auf 10 %) sind in der Regel symmetrisch, sofern der Fototransistor nicht in die Sättigung gefahren wird, was die Abfallzeit verlängert. Im Handel sind Fotodioden mit Reaktionszeiten im Nano- und sogar Femtosekundenbereich erhältlich.

Rauschen: Keine Gesamtschau eines elektronischen Bauteils kommt ohne Erwähnung des unvermeidlichen Rauschproblems aus. Bei Fotodioden und Fototransistoren gibt es viele Arten von Rauschen: Schrotrauschen, Dunkelstromrauschen, thermisches Rauschen, Erzeugungs-Rekombinationsrauschen und Ausleserauschen. Jede Art von Rauschen ist auf verschiedene physikalische Faktoren, Bauteilaufbau und Betriebsbedingungen (Spannung, Temperatur, Last) zurückzuführen, die in der unterschiedlichen Gewichtung dieser Rauschquellen resultieren. Bei den meisten Verbraucheranwendungen im Massenmarkt spielt das Rauschen keine große Rolle. Bei Instrumenten und ultraschnellen Datenverbindungen ist es häufig ein großes Problem, vor allem bei sehr niedrigen Lichtpegeln.

Es gibt zwei Fragen, die Entwickler in Bezug auf diese Leistungsparameter klären müssen. Da wären zum einen die Testbedingungen bei Sondierung und Vergleich von Komponenten verschiedener Hersteller. Die Leistung schwankt stark in Abhängigkeit von verschiedenen optischen Anordnungen, Spannungen, Lastwiderständen und anderen Faktoren. Daher müssen vergleichbare Bedingungen herrschen. Wurde eine bestimmte Wahl getroffen, sollte die Komponente zu den im Datenblatt angegebenen Bedingungen eingesetzt werden. Wenn das nicht möglich ist, sind zusätzliche Tests oder Interpolationen nötig.

Die zweite zu klärende Frage ist, welche Spezifikationen in einer bestimmten Anwendung wichtig sind – und in welchem Umfang. Bei einer Fotodiode für einen Lichtwellenleiter zur Datenübertragung ist beispielsweise die Geschwindigkeit ein kritischer Faktor, während ihre Spektralempfindlichkeit weniger interessiert, weil das LED-Quellspektrum bekannt ist und daher auf den Sensor abgestimmt werden kann. Die Gesamtempfindlichkeit ist dann in den Entwurf einzukalkulieren.

Ein Fototransistor, der für die Erkennung der Präsenz einer Kreditkarte in einem Schlitz verwendet wird, muss hingegen nicht schnell sein, kann aber einen niedrigen Dunkelstrom und eine gleichmäßige Verstärkung erfordern, um über ein großes Spektrum denkbarer Betriebsszenarien hinweg zuverlässig zu arbeiten.

Als allgemeine Orientierung gilt, dass die Leistung von Fotodioden weitgehend von ihrem Material, ihrer Dotierung und ihrem Gehäuse sowie der Chipgröße des lichtempfindlichen Materials bestimmt wird. Für Fototransistoren ist sie im Wesentlichen eine Funktion derselben Faktoren sowie der Transistorverstärkung als zusätzlichem Faktor (Tabelle 1).

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

Tabelle 1: Die Leistung von Fotodioden und Fototransistoren basiert auf der Chipgröße des lichtempfindlichen Materials und bei Fototransistoren zusätzlich auf dem Effekt der Transistorverstärkung (Bildquelle: DigiKey)

Komponenten ermöglichen den optisch-elektrischen Übergang

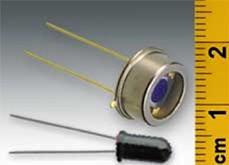

Eine repräsentative Silizium-Fotodiode ist die Everlight PD15-21B/TR8, die eine IR-Spektralempfindlichkeit im Bereich von 730 bis 1100 nm und eine Spitzenempfindlichkeit bei 940 nm hat (Abbildung 4). Das oberflächenmontierbare Bauteil mit schwarzem Kunststoffgehäuse ist auf elementare Verbraucherprodukte wie Kopierer, Spielekonsolen und Kartenlesegeräte ausgelegt. Der maximale Ausgangsstrom dieser 1,5 × 3,2 × 1,1 mm großen Komponenten beträgt 0,8 µA bei einer einfallenden IR-Quelle mit 875 nm und einer Leistung von 1 mW/cm2. Es hat eine Reaktionszeit von 6 Nanosekunden (ns) und einen maximalen Dunkelstrom von 10 nA. Als SMT-Komponente bietet diese Fotodiode im Vergleich zu einem bedrahteten Bauteil viele Montageoptionen. Dabei darf das im Datenblatt definierte Reflow-Temperaturprofil jedoch nicht überschritten werden, auch wenn es im Vergleich zu anderen Komponenten auf der Platine eher „lau“ ist.

Abbildung 4: Die Spektralleistung der Silizium-Fotodiode Everlight PD15-21B/TR8 liegt in der Spitze bei rund 950 nm – bei einer ungefähren Bandbreite von um die 370 nm. (Bildquelle: Everlight)

Fotodioden allein können nicht den Strom liefern, der für die meisten Situationen benötigt wird, und auch keine wesentliche Last bedienen. Daher werden sie fast immer mit einem Transimpedanzverstärker (TIA) genutzt, der ihren Ausgang mit niedrigem Pegel und hoher Impedanz in eine nutzbare Spannung umwandelt. Der TIA setzt der Fotodiode eine niedrige Eingangsimpedanz entgegen und wandelt die kleinen Stromschwankungen an ihrem Eingang in viel größere Spannungsschwankungen an ihrem Ausgang um.

Vorsicht: Dies scheint zwar das gleiche zu sein wie die Verwendung eines bekannten Strommesswiderstandes, um Laststrom in Spannung umzuwandeln, um Strom zu messen, aber das ist es nicht. Die Ansteuerung erfolgt bei dieser Anordnung im Wesentlichen von einer Quelle mit niedriger Impedanz. Und das ist eine völlig andere Situation.

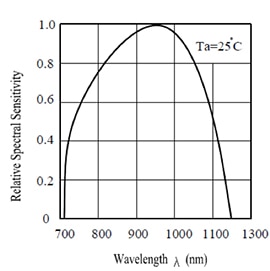

Der LTC6268 von Analog Devices ist beispielsweise ein einkanaliger FET-Eingangsoperationsverstärker mit extrem niedrigem Eingangsruhestrom und niedriger Eingangskapazität. Er ist vorrangig für Instrumente vorgesehen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Der TIA LTC6268 von Analog Devices wurde für Instrumente optimiert, was sich an seinem extrem niedrigen Rauschen und einem Eingangsruhestrom im Femtoampère-Bereich zeigt. (Bildquelle: Analog Devices)

Sein niedriger Ruhestrom von 3 Femtoampere (fA) (typisch) bei Raumtemperatur und 4 Picoampere (pA) (maximal) bei 125 °C ist notwendig, um sicherzustellen, dass der TIA den Ausgang der Fotodiode nicht „belastet“ und seinen winzigen Strom abzweigt. Sein Rauschstrom, der die Genauigkeit am unteren Ende beeinflusst, liegt bis zu 100 kHz bei lediglich 5,5 fA/√Hz. Die dynamischen Spezifikationen umfassen ein Verstärkungs-Bandbreitenprodukt von 500 MHz und -3 dB Bandbreite bei Eins-Verstärkung von 350 MHz. Sein Rückkopplungsnetz für die RC-Verstärkungseinstellung benötigt für die Stabilität und Regelkreisoptimierung neben dem diskreten Widerstand ein wenig Kapazität, in den meisten Fällen reicht jedoch die Parasitärkapazität der Leiterplatte. Das spart Platz und ermöglicht die Streichung einer Komponente aus der Stückliste.

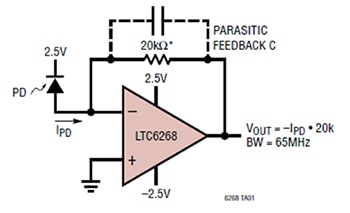

Andere TIAs sind statt für Instrumente für optische Datenverbindungen optimiert. Der MAX3658 von Maxim Integrated ist ein TIA für optische Empfänger, die mit bis zu 622 Mbit/s arbeiten. Seine Merkmale und Funktionen sind auf Glasfaser und Transceiver mit kleinem Formfaktor abgestimmt (Abbildung 6). Anders als bei TIAs für Instrumente ist dieses Bauteil zur Wahrung einer hohen Signalintegrität, zur Minimierung der Intersymbol-Interferenz und zur Minimierung der Fehlerbitrate BER auf die Ansteuerung von 75-Ohm-Differenz-Koaxialleitungen ausgelegt.

Abbildung 6: Mit seiner Auslegung auf faseroptische Verbindungen mit einer Übertragungsrate von bis zu 622 Mbit/s ist der TIA MAX3658 von Maxim Integrated für die Ansteuerung eines symmetrischen Paares von 75-Ohm-Koaxialkabeln zur Wahrung der Signalintegrität vorgesehen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

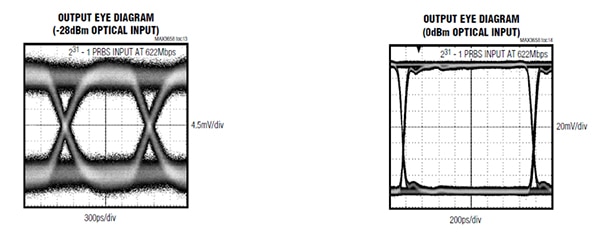

Wie bei anderen Operationsverstärkern – ob konventionelle Ausführungen oder TIAs – finden sich auf dem Datenblatt des MAX3658 viele Leistungskurven, die verschiedene Perspektiven von Strom, Spannung, Geschwindigkeit, Temperatur und mehr zeigen. Weil dieser TIA für optische Verbindungen mit bis zu 622 Mbit/s ausgelegt ist und die Standards für Industrieanwendungen erfüllt, enthält das Datenblatt jedoch kritische Augendiagramme zur Charakterisierung der Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen (Abbildung 7).

Abbildung 7: Augendiagramme sind Standardkennzahlen, die der Analyse von Datenübertragungsverbindungen für verschiedene optische Eingangsleistungspegel dienen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Für Anwendungen, die einen Fototransistor mit seiner inhärenten Verstärkung benötigen, ist der NPN-Siliziumtransistor APTD3216P3C-P22 von Kingbright eine mögliche Wahl (Abbildung 8). Wie die Fotodiode zuvor misst er 3,2 × 1,6 mm. Weil die Lichteintrittsöffnung ein wichtiger Faktor für die Bauteilleistung ist, heißt „kleiner“ bei Photonenerfassungsgeräten nicht automatisch „besser“.

Abbildung 8: Der Fototransistor APTD3216P3C-P22 von Kingbright hat im Vergleich zu herkömmlichen Transistoren ein großes Gehäuse, damit er mehr einfallendes Licht auffangen und damit eine höhere Empfindlichkeit bieten kann. (Bildquelle: Kingbright)

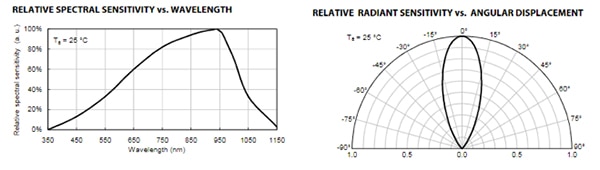

Zudem ist er auf das Spektrum einer Infrarotlicht emittierenden LED-Quelle abgestimmt und hat eine Winkelempfindlichkeit von rund ±15 Grad (Abbildung 9).

Abbildung 9: Bei Komponenten wie Fototransistoren sind das Verhältnis von Empfindlichkeit zu Wellenlänge sowie zu Winkel zur Achse wichtige Spezifikationen. (Bildquelle: Kingbright)

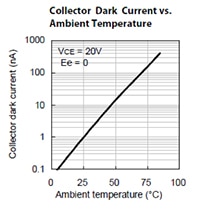

Weil er auch ein Transistor ist, unterliegen viele seiner Leistungsspezifikationen zudem der Temperatur. So wächst beispielsweise der Dunkelstrom von 1 nA bei 25 °C bei 70 °C auf über 100 nA (Abbildung 10). Das muss bei den Produktentwicklungsanalysen berücksichtigt werden.

Abbildung 10: Weil er ein Transistor ist, sind viele Spezifikationen des APTD3216P3C-P22 von Kingbright eine Funktion der Temperatur. Die Abbildung zeigt, dass der Dunkelstrom von rund 1 nA auf 100 nA steigt, wenn sich die Temperatur von 25 °C auf 70 °C erhöht. (Bildquelle: Kingbright)

Fazit

Optische Bauelemente wie Fotodioden und Fototransistoren werden für die Präsenzerkennung und Hochleistungsinstrumente genutzt und sind entscheidender Bestandteil von optischen Datenverbindungen. Aufgrund ihrer hybriden elektrooptischen Natur erfordern sie in der Regel eingehende Überlegungen zu elektrischen, optischen und mechanischen Auslegungsfragen sowie speziellen elektronischen Schnittstellenkomponenten, damit sie effektiv arbeiten und ihr volles Potenzial entfalten können.

Wenn diese konstruktiven Überlegungen verstanden und befolgt werden, gibt es eine Vielzahl geeigneter Bauteile, die als Lösungen für die Präsenzerkennung, die Instrumententechnik und optische Verbindungen in Frage kommen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.