HF und Bluetooth im Vergleich

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2018-02-28

Bei kabellosen Verbindungen in Anwendungen, die von Human Interface Devices (HIDs) bis hin zu Remote-Sensoren für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) reichen, können Ingenieure aus einer Vielzahl von Optionen wählen. Eine der eher grundsätzlichen Entscheidungen, die hierbei getroffen werden muss, bereitet vielen Entwicklern nach wie vor Probleme. Dabei geht es darum, ob eine standardbasierte HF-Schnittstelle wie Wi-Fi, Bluetooth oder Zigbee verwendet werden soll oder aber eine HF-PHY (PHY: physikalische Schicht) mit proprietärem Design und Protokoll.

Es gibt viele Gründe, die für die eine oder die andere Lösung sprechen. Selbiges gilt für die jeweiligen Kompromisse in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Leistungsverbrauch, Interoperabilität, Entwicklungsdauer, Unempfindlichkeit gegenüber Interferenzen, Koexistenz, Latenz und Zertifizierungsanforderungen. Viele dieser Kompromisse hängen voneinander ab, sodass die Entwickler zuerst die Entwicklungsanforderungen festlegen und dann optimieren müssen.

In diesem Artikel wird auf die Faktoren eingegangen, die bei der Wahl zwischen einer Bluetooth-Standardschnittstelle und einem proprietären HF-Protokoll berücksichtigt werden sollten. Im Anschluss werden ein Bluetooth-5-Modul und eine Chiplösung, auf der ein proprietäres Protokoll implementiert werden kann, vorgestellt – zusammen mit den entsprechenden Anleitungen, um beide Lösungen schnell in Betrieb zu nehmen.

Vor- und Nachteile der proprietären HF-Lösung

Die HF-PHY mit proprietärem Design und Protokoll ist für Designs geeignet, die hinsichtlich Sicherheit, Energieeffizienz, kleinen Abmessungen und Leistung optimiert werden sollen.

Sicherheit ist für viele Anwendungen von entscheidender Bedeutung, vom Garagentüröffner bis hin zu IoT-Geräten. Mit proprietären Funkmodulen lässt sie sich auf verschiedene Weise gewährleisten. Erstens sorgen proprietäre Designs für „Sicherheit durch Verborgenheit“, da HF-Schnittstellen, die nicht weithin bekannt sind, schwerer zu hacken sind. Außerdem zeigt sich eine Tendenz hin zu proprietären Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen bzw. zum Betrieb innerhalb geschlossener Systeme, die keine Verbindungen zu größeren Netzwerken herstellen und dadurch verborgen bleiben. Schlussendlich sind die Entwickler proprietärer Schnittstellen frei in der Entwicklung eigener fortschrittlicher Verschlüsselungsalgorithmen oder können bestehende Algorithmen optimieren, ohne dabei auf die Interoperabilität mit Sicherheitsalgorithmen anderer Hersteller achten zu müssen. Einfach anders zu sein ist an sich schon ein Sicherheitsvorteil.

Proprietäre Funklösungen können Vorteile haben, wenn angesichts von Interferenzen durch Wi-Fi-Netzwerke, Mikrowellenherde, Schnurlostelefone und andere energieeffiziente drahtlose Netzwerke eine zuverlässige Verbindung gewährleistet werden muss. Wenn sie nicht an einen Standard gebunden sind, können Entwickler das Spektrum flexibler nutzen, indem sie Verfahren wie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) und FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) verwenden. Außerdem können sie das von ihnen bevorzugte Kodierungsschema basierend auf der erwarteten Leistungsübertragungsbilanz verwenden, um einen höheren Durchsatz oder eine niedrigere Leistungsaufnahme zu erreichen.

Diese Flexibilität gilt auch für die Datenpaketstruktur. Ohne den Overhead der Datenpakete, der erforderlich ist, um die Interoperabilität mit auf Standards basierenden drahtlosen Geräten sicherzustellen, kann die Paketstruktur entsprechend den Anforderungen der Anwendung gestrafft werden.

Im Hinblick auf das Hardwaredesign ermöglichen ein gutes Verständnis der Leistungsanforderungen und die Gewissheit, dass sich diese Anforderungen später nicht mehr ändern werden, den Entwicklern einer proprietären HF-Schnittstelle ihre Optimierung hinsichtlich Platzbedarf, Stromverbrauch und Leistung. Auch in diesem Fall berücksichtigen die Entwickler nur diejenigen Funktionen, die für die Anwendung benötigt werden.

Obwohl eine proprietäre HF-Lösung viele Vorteile bietet, gibt es mehrere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Da wären zuerst einmal die Kosten: Um die nicht wiederkehrenden Entwicklungskosten (NRE, Non-Recurring Engineering Costs) für ein eigenes HF-IC-Design und die zugehörige Software zu rechtfertigen, insbesondere für kostengünstige Geräte, sollte das erwartete Produktionsvolumen mindestens 100.000 Stück betragen.

Eng mit den Kosten verbunden sind die Entwicklungsdauer, insbesondere angesichts der Tücken von HF-Designs und dem umfassend dokumentierten Mangel an HF-Erfahrung, sowie die Programmierdauer für die Firmware und Software für ein erfolgreiches Design.

Bluetooth – weit verbreitet und immer anpassbar

Das andere Extrem ist Bluetooth. Ursprünglich gedacht als einfache Punkt-zu-Punkt-Kabelersatztechnologie für HIDs und weitere die Benutzer mit ihren Kabeln verwirrende Geräte, entwickelte sich Bluetooth schon bald zu einer drahtlosen Audio- und Gerät-zu-Gerät-Konnektivitätslösung. Dank der strengen Kontrolle durch die Bluetooth Special Interest Group (SIG) wird Bluetooth weithin verstanden und Entwickler können sich darauf verlassen, dass ihre Geräte unabhängig von der Hardwarequelle eine Verbindung zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten herstellen können und vollständig mit ihnen kompatibel sind.

Die weite Verbreitung und interoperable Geräte haben zu einer großen Auswahl von Hardware und Software geführt. Dies wiederum bringt niedrige Kosten und kurze Markteinführungszeiten für Designs mit sich, die eine drahtlose Schnittstelle benötigen. Außerdem wurde Bluetooth im Lauf der Jahre weiterentwickelt.

Der Standard arbeitet seit jeher im 2,4-GHz-ISM-Band, wobei für seine 79 Frequenzkanäle im 1-MHz-Abstand die GFSK-Modulation zum Einsatz kommt. Hiermit sind Datenraten von 1 Mbit/s möglich. Dies ist die sogenannte Bluetooth Basic Rate (BR). Das adaptive FHSS-Verfahren ermöglicht auch angesichts von Interferenzen störungsfreie Verbindungen – selbst bei der immer größer werdenden Anzahl drahtlos verbundener Geräte durch das IoT. Um höhere Datenraten zu ermöglichen, werden für Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) das Modulationsverfahren π/4-DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) und die 8DPSK-Modulation verwendet. Hierdurch sind Datenraten von 2 bzw. 3 Mbit/s möglich.

Obwohl der Bluetooth-Standard von der SIG streng kontrolliert wird, müssen sich die Entwickler umfassend mit den Änderungen vertraut machen, die mit der Einführung der Version 4.0 der Bluetooth-Kernspezifikation im Jahr 2010 einhergegangen sind. Hierzu zählt die Einführung von Bluetooth Low Energy (BLE), das früher als Bluetooth Smart vermarktet wurde. BLE ist nicht rückwärtskompatibel mit Bluetooth Classic, sodass Entwickler hier vorsichtig sein müssen.

Das primäre Ziel von BLE ist eine niedrige Leistungsaufnahme. Um dies zu erreichen, wird statt des verbindungsorientierten Ansatzes von Bluetooth Classic, bei dem Geräte immer verbunden sind, ein Ansatz verfolgt, bei dem nur dann eine Verbindung hergestellt wird, wenn dies kurzfristig erforderlich ist. Typische Anwendungen sind Wearables wie Smart Watches und Sensoren für das IoT.

Die Bluetooth SIG hat die Spezifikation kontinuierlich weiterentwickelt, um den verschiedenen Anforderungen der Mitglieder und ihrer Anwendungen gerecht zu werden. Weitere Informationen zur Entwicklung der Spezifikation finden Sie unter „Mit Bluetooth 4.1, 4.2 und 5 kompatible Bluetooth-Low-Energy-SoCs und -Tools stellen sich den Herausforderungen des Internets der Dinge (Teil 1)“.

Die aktuelle Version Bluetooth 5 verdoppelt die mit BLE mögliche Datenrate von 1 Mbit/s auf 2 Mbit/s und erhöht die Reichweite einer 128-kbit/s-Verbindung um das Vierfache auf bis zu 50 Meter, indem eine verbesserte vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur zum Einsatz kommt. Die höhere Datenrate ermöglicht die Übertragung von mehr Paketen innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters. Dadurch wird der Stromverbrauch gesenkt, da das Gerät länger im Energiespar- oder Leerlaufmodus verweilen kann.

Die höhere Reichweite bietet den Entwicklern von Bluetooth-Geräten, Beacons eingeschlossen, mehr Flexibilität bei der Suche eines guten Kompromisses zwischen Datenrate und Entfernung. Beacons sind batteriebetriebene BLE-Geräte, die ihre Kennung an Mobilgeräte in der Nähe senden, damit diese Geräte in der Nähe eines Beacons bestimmte Aktionen ausführen können. Eine bei Werbetreibenden beliebte Funktion ist die präzise Ortung im Innen- und Außenbereich.

Die SIG implementierte jedoch noch eine weitere interessante Optimierung, die von den Entwicklern proprietärer HF-Schnittstellen genutzt werden kann: Um den Stromverbrauch weiter zu senken, wurde das Verhältnis zwischen Overhead und Nutzdaten verkleinert, wodurch für eine vorgegebene Menge „realer“ Daten weniger Übertragungen benötigt werden, um den Stromverbrauch weiter zu senken.

Was als simple Ersatztechnologie für Kabel begann, hat sich zu etwas sehr viel Nützlicherem entwickelt. Dadurch können die Entwickler jetzt problemlos eine schnelle und einfache Bluetooth-Lösung finden, statt viel Geld und Aufwand in die Entwicklung einer eigenen HF-Schnittstelle investieren zu müssen.

Schnelle Entwicklung und Markteinführung mit Bluetooth

Die Bereitschaft, sich für eine Bluetooth-Schnittstelle zu entscheiden, hat sich fast zu einer Notwendigkeit gewandelt, da die Fenster für die Markteinführung immer enger werden und das zur Entwicklung bereitgestellte Budget schrumpft. Glücklicherweise bieten viele Designs genügend Raum für ein Bluetooth-Standardmodul, das es den Entwicklern ermöglicht, sich auf die Endanwendung und die Differenzierung zu konzentrieren.

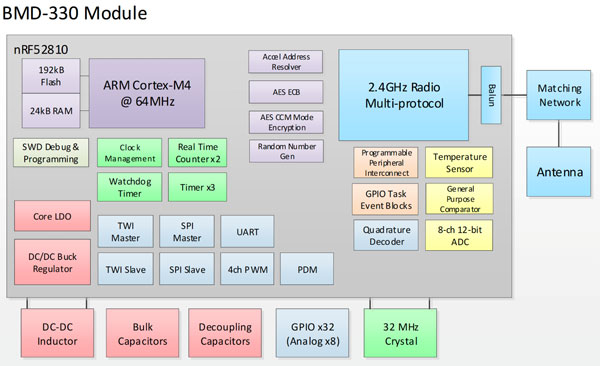

Ein solches Modul ist das Bluetooth-5-Modul BMD-330 von Rigado (Abbildung 1). Trotz der großen Auswahl an Bluetooth-Modulen ist dieses besonders interessant, da auf der Platine eine Antenne integriert ist. Antennenanpassung und -platzierung zählen zu den feineren Künsten beim HF-Design. Man spart also Zeit und gewährleistet eine optimale Signalkopplung, wenn man den Entwicklern diese Arbeit abnimmt.

Abbildung 1: Das Bluetooth-5-Modul BMD-330 wird bereits mit Antenne und den passenden Schaltkreisen geliefert, um die Implementierung zu vereinfachen und zu beschleunigen. (Bildquelle: Rigado)

Das Modul stellt eine Komplettlösung inklusive gesetzlicher Zulassungen, integrierten DC/DC-Wandlers sowie intelligenter Leistungsregelung dar und misst 9,8 x 14,0 x 1,9 mm. Auch wenn die Antenne enthalten ist, wird dennoch eine geeignete Masseebene für eine effektive Abstrahlung benötigt. Des Weiteren sollten sich im Bereich um die Antenne kein Kupfer oder sonstige Metalle befinden und das Modul sollte am Rand der PC-Platine mit nach außen zeigender Antenne platziert werden.

Wird das Modul in einem Gehäuse montiert, ist darauf zu achten, dass sich in der Nähe der Antenne kein Metall befindet, da dies die Leistung beeinträchtigen würde. Da Design und Abstimmung der Antenne auf den Betrieb in freier Luft abgestimmt sind, kann ihre Leistung durch Vergießen, Epoxidharz-Beschichtungen, Überspritzen oder Schutzlackierungen beeinträchtigt werden. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, damit das Link-Budget innerhalb der Spezifikationen liegt.

Das Modul basiert auf dem SoC (System-on-Chip) nRF52810 von Nordic Semiconductor (Abbildung 2). Es verwendet eine mit 64 MHz getaktete ARM® Cortex®-M4 CPU, bietet 192 KB Flash und 24 KB RAM.

Abbildung 2: Das Modul BMD-330 basiert auf dem SoC nRF52810 von Nordic Semiconductor, das eine ARM®-Cortex®-M4-CPU sowie ein 2,4-GHz-Funkmodul umfasst. (Bildquelle: Rigado)

Da der Flash-Speicher nicht gerade groß ist, hat Rigado dem Modul keine Firmware ab Werk spendiert. Da kein Bootloader vorhanden ist, muss jede Firmware über die SWD-Schnittstelle (Serial Wire Debug) geladen werden. Ist dies jedoch geschehen, bietet Nordic eine breit gefächerte Auswahl an Protokoll-Stacks, sogenannte SoftDevices. Hierbei handelt es sich um vorkompilierte, bereits im Vorfeld verlinkte Binärdateien, die von der Nordic-Website heruntergeladen werden können. Das BMD-330 mit dem nRF52810 SoC unterstützt das SoftDevice S132 (BLE Central & Peripheral) sowie das speicheroptimierte SoftDevice S112 (BLE Peripheral).

Zu den wichtigen Spezifikationen des Moduls BMD-330 zählen eine Übertragungsleistung von +4 dBm und eine Empfangsempfindlichkeit von -96 dBm (BLE-Modus). Das Modul zieht von einer 3-Volt-Spannungsquelle im Sendemodus einen Strom von 7,0 Milliampere (mA) bei +4 dBm und von 4,6 mA bei 0 dBm. Im Empfangsmodus zieht es 4,6 mA bei 1 Mbit/s und 5,8 mA bei 2 Mbit/s. Sowohl für den Sende- als auch für den Empfangsmodus wird hierbei davon ausgegangen, dass der DC/DC-Wandler aktiviert ist. Wenn er deaktiviert ist, steigt der Strom an.

Proprietäre Lösung, Bluetooth und das Optimum

Neben einer komplett proprietären Funklösung und einer Bluetooth-Standardlösung gibt es noch eine weitere Option: einen standardmäßigen Funk-Transceiver. Um diesen Funk-Transceiver herum können die Entwickler eigene Protokolle und Codierungen entwickeln oder auf verfügbare Versionen wie Ant, Thread oder ZigBee zurückgreifen. Angesichts der fallenden Kosten für Silizium und einer vielfältigen Software-Unterstützung könnte es sich hierbei um das Optimum für Entwickler handeln, die auf der Suche nach Differenzierung, etwas Spielraum bei der Optimierung und optionalen Verbesserungen bei der Sicherheit sind. Die Kosten können dabei minimal gehalten und die Entwicklungszeitpläne eingehalten werden.

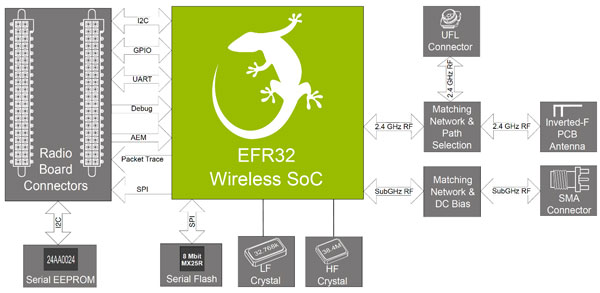

Eine gute Option für Entwickler, die diese Richtung einschlagen möchten, ist das von Silicon Labs entwickelte Flex-Gecko-SoC EFR32FG14 mit proprietärem Protokoll (Abbildung 3).

Abbildung 3: Das Flex Gecko EFR32FG14 von Silicon Labs stellt eine solide Hardware-Plattform zur Verfügung, um die herum proprietäre Software ergänzt und entwickelt werden kann. (Bildquelle: Silicon Labs)

Wie das BMD-330-Modul auch verwendet das EFR32FG14 eine ARM® Cortex®-M4 CPU, die jedoch statt mit 64 MHz mit maximal 40 MHz getaktet ist, da der Chip eher für IoT-Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme gedacht ist. Es bietet bis zu 256 KB Flash und 32 KB RAM. Beachten Sie, dass der Chip sowohl den 2,4-GHz- als auch den Sub-GHz-Betrieb (915 MHz) unterstützt. Leitfäden zur Netzwerkanpassung für die Antenne sind enthalten. Der Chip unterstützt außerdem Antennendiversität, um die Auswirkungen von frequenzselektivem Schwund zu mindern.

Verschiedene flexible I/O- und Sicherheitsfunktionen sind ebenfalls integriert. Hierzu zählen: ein 12-Kanal-Peripheral-Reflex-System, das die autonome Interaktion zwischen MCU-Peripheriegeräten ermöglicht, bis zu 32 GPIOs sowie ein autonomer Hardware-Kryptobeschleuniger und ein Generator für echte Zufallszahlen (TRNG, True Random Number Generator). Die Leistungsverstärker für den 2,4-GHz- und den Sub-GHz-Betrieb sind ebenfalls auf dem Chip integriert.

Zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses stellt Silicon Labs die Platine SLWRB4250A für die EFR32FG-Produktlinie zur Verfügung (Abbildung 4). Es umfasst SoC, Steckleisten, Quarze, die Schaltkreise zur Antennenanpassung und die Software.

Abbildung 4: Die Funkplatine Flex Gecko SLWRB4250A stellt die nötige Hardware zur Verfügung, um sich an einer proprietären drahtlosen Schnittstelle mit niedriger Leistungsaufnahme zu versuchen. (Bildquelle: Silicon Labs)

Fazit

Es gibt zahlreiche Gründe, um sich entweder für ein komplett proprietäres HF-Design oder eine Bluetooth-Standardlösung zu entscheiden. Jede dieser Optionen hat ihre Berechtigung, wenn es darum geht, den Design- und Anwendungsanforderungen in Bezug auf Kosten, Zeit, Leistung, Größe, Sicherheit und vielen weiteren Faktoren gerecht zu werden. Für Entwickler, die viele der Kosten- und Zeitvorteile von gebrauchsfertigen Silizium-Lösungen nutzen möchten und die sich ein gewisses Maß an Flexibilität wünschen, um sich von den Produkten anderer Unternehmen abzuheben, haben die Anbieter jetzt auch solide Hardware-Plattformen im Angebot, die als Ausgangsbasis verwendet werden können.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.